Живой Суворов. Больше, чем полководец

Полководческий талант затмил для многих Суворова-человека, личность чрезвычайно яркую и интересную не только на поле битвы, но и в мирной жизни. Более того, обладавший целым рядом достоинств, выгодно отличавших его от большинства, великий военачальник в быту был невероятно скромен и неприхотлив, предпочитая самую простую одежду, оставаясь равнодушным к стяжанию материальных благ. И преуспел в этом настолько, что когда не был облачён в мундир с орденами, весьма трудно было в нём распознать величайшего полководца как своей эпохи, так и последующих столетий, генералиссимуса, награждённого всеми видами высших воинских наград не только России, но и многих европейских держав, которому были пожалованы сначала графский, а потом княжеский титулы и множество других щедрот от государственных правителей.

За его нестандартность, несхожесть со всеми другими вельможными лицами, за присущие ему независимость и прямоту Александра Васильевича нередко побаивались, считая чудачеством его стиль поведения, те вельможи, которым в отличие от него чины, должности и блага из государственной казны доставались не за реальные заслуги, а благодаря умению бороться за них, при этом не всегда честным и праведным путём. – Часто всего лишь за сомнительный талант льстить и лицемерить, пускать пыль в глаза и плести интриги.

Многому Суворов был обязан в своей жизни чтению, стремлению к самосовершенствованию, прежде всего, конечно, в ратном искусстве. Именно в искусстве, а не просто ратном деле. Ведь, как он сам однажды заметил: «Хотя храбрость, бодрость и мужество всюду и при всех случаях потребны, только тщетны они, ежели не будут истекать от искусства». Действительно, видя, как виртуозно достигали побед в самых разных и самых сложных сражениях и битвах руководимые Суворовым русские воины, понимаешь, что он поднял военную науку на уровень искусства. Даже Наполеон многому научился у русского триумфатора, совершенно обоснованно полагая, что его невозможно победить до тех пор, пока не перенять у него его же искусства воевать.

Но не только на поле брани Суворов стал лучшим из лучших. Он сумел добиться высот в умственном и физическом развитии. Будучи от природы слабым и болезненным, развил и закалил тело настолько, что во время героического перехода через ледяные Альпы в 1799 году, одетый всего лишь в лёгкий мундир, отказывался утепляться, дабы личным примером воодушевить своих мёрзнущих солдат. А ведь тогда ему было 69 лет! Солдаты его любили безмерно, он отличался и от большинства других военачальников тем, что берёг своих воинов, избегал операций, угрожающих неоправданно большими человеческими потерями, а за препятствия, чинимые им введению муштры новым императором Павлом, вкупе с другими некоторыми причинами, вообще попал в опалу в самом зените славы...

Об блестящем уме Суворова ходили легенды. Он выучил несколько европейских языков, был невероятно начитанным человеком и сам обладал даром искусно орудовать словом, и если б выбрал не военное поприще, то мог бы при своих способностях стать литератором. Его речь отличалась редкой чистотой, о чём можно судить хотя бы по трактату «Наука побеждать», написанному им словно на одном дыхании. Далеко не все знают: перу Александра Васильевича принадлежат и стихотворные миниатюры, как, например, эпиграмма на князя Потёмкина, которому досталась большая часть славы за успешное взятие турецкой крепости Измаил, совершённое русскими войсками под предводительством Александра Васильевича. Устное же его слово, часто бескомпромиссное и острое, как сабля, да ещё и сопровождаемое определёнными действиями с элементами театрализации, могло вмиг сбить спесь с её обладателя. Сохранилось несколько историко-биографических анекдотов – кратких исторических рассказов, ходивших из уст в уста и повествующих о том, как мог «припечатать» великий полководец того, кто, по его мнению, вознёсся не по заслугам. Вот, например, два из них:

«Однажды к Суворову приехал любимец императора Павла, бывший его брадобрей граф Кутайсов, только что получивший графское достоинство и звание шталмейстера. Суворов выбежал навстречу к нему, кланялся в пояс и бегал по комнате, крича:

– Куда же мне посадить такого великого, такого знатного человека! Прошка! Стул, другой, третий, – и при помощи Прошки Суворов становил стулья один на другой, кланяясь и прося садиться выше.

– Туда, туда, батюшка, а уж свалишься – не моя вина, – говорил Суворов.

В другой раз Кутайсов шёл по коридору Зимнего дворца с Суворовым, который, увидя истопника, остановился и стал кланяться ему в пояс.

– Что вы делаете, князь, – сказал Суворову Кутайсов, – это истопник.

– Помилуй Бог, – сказал Суворов, – ты граф, я князь; при милости царской не узнаешь, что это будет за вельможа, то надобно его задобрить вперёд».

Вот такие эпизоды из жизни Суворова и считались его «чудачествами»…

Ценитель талантливых книг и их авторов, он не скрывал своего отношения к бездарности. Предание сохранило рассказ о случае, произошедшем в конце жизни генералиссимуса, когда он, приехав больным в Петербург, остановился у мужа своей племянницы Д. И. Хвостова, писавшего слабые стихи, но считавшего себя большим поэтом. Когда Хвостов пришёл попрощаться с Суворовым, находившимся уже на смертном одре, Александр Васильевич обратился к горе-пииту: «Митя, ведь ты хороший человек, не пиши стихов. А уж коли не можешь не писать, то, ради Бога, не печатай». Как было бы славно, если б эти слова соотнесли с собой и многие из нынешних рифмователей, называющих себя поэтами, беспощадных к поэзии и к ушам и глазам читателей…

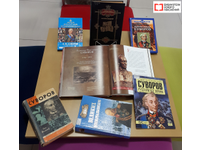

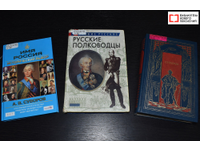

В Центральной библиотеке и во всех её филиалах Вы можете найти книги о великом полководце, знакомство с которыми приблизит к Вам эту яркую и необычайно симпатичную личность.

Геннадий Дубров,

фрагмент очерка «Мои герои. Александр Суворов»

среда, 25 декабря 2024 года.